Une planification bien pensée pour des coûts d'exploitation réduits

De petits investissements ouvrent un grand potentiel d'économies dans les mondes d'habitation de Lebenshilfe à Altdorf

De petits investissements ouvrent un grand potentiel d'économies dans les mondes d'habitation de Lebenshilfe à Altdorf

Lorsque non seulement les coûts de construction, mais aussi les coûts d'exploitation sont au centre de la planification de l'objet, l'architecte et le planificateur doivent montrer leur savoir-faire. Cet objectif était présent dans les "Mondes d'habitation inclusifs" de la Aide à la vie dans la région de Nuremberg à remplir.

Une planification sur mesure et une technique "prête à l'emploi" permettraient ici d'optimiser la mise à disposition de chaleur et la production d'électricité propre - les composants clés que sont la centrale de cogénération et l'accumulateur de chaleur fonctionnent parfaitement ensemble à cet effet.

Fig. 1 : Certaines zones, comme les zones communes intérieures (photo), le foyer, les couloirs ou les salles de réunion des espaces de vie inclusifs, sont alimentées par des systèmes de ventilation décentralisés.

L'association Lebenshilfe im Nürnberger Land e. V. gère plus de 20 objets dans lesquels des personnes souffrant d'un retard de développement ou d'un handicap trouvent un foyer et sont prises en charge. Les résidents sont généralement assistés par des employés permanents de Lebenshilfe. Dans les jeunes "mondes d'habitation inclusifs" d'Altdorf, une nouvelle approche est toutefois adoptée. L'objet de l'aide à la vie, qui a été occupé pour la première fois au printemps 2016, offre un logement aux personnes handicapées et aux personnes sans handicap. Ces dernières peuvent participer à l'encadrement, par exemple à la cuisine ou à l'organisation des loisirs des personnes handicapées qui travaillent, et reçoivent pour cela un forfait de bénévolat, ce qui réduit à son tour les frais de location. Pour le concept d'habitat inclusif, Lebenshilfe a construit un bâtiment comprenant 26 appartements pour les personnes handicapées et cinq autres pour les locataires non handicapés. L'immeuble compte trois étages d'environ 2500 m² chacun de surface brute.

Au rez-de-chaussée se trouvent entre autres une salle de séjour et une salle de conférence, un café avec sa propre grande cuisine ainsi que divers locaux d'entretien et techniques. Au premier et au deuxième étage se trouvent les appartements des résidents - chacun avec sa propre salle de bain et son vestibule - ainsi que deux cuisines communes par étage et de grands espaces communs. À cela s'ajoutent, dans la zone centrale, une salle de bains de soins et, par exemple, des locaux pour le ménage.

"Le bon sens a prévalu lors de la planification et de la construction"

Fig. 2 : Une cascade de stations d'eau fraîche optimisée sur le plan énergétique contribue à maximiser l'étalement de la température - et donc l'efficacité thermique - de l'ensemble de l'installation.

Environ 6 millions d'euros ont été investis dans la construction des "Mondes d'habitation inclusifs". Deux tiers de ce montant ont été financés par des subventions, le reste a été apporté par Lebenshilfe. Étant donné que les Wohnwelten d'Altdorf ont été financés par des fonds publics et propres et que les loyers doivent être abordables pour les habitants, l'objet a été conçu par le professeur Hans Peter Haid, ingénieur diplômé (directeur de Haid+Partner GmbH Architekten+Ingenieure, Nuremberg), avec pour objectif une "grande efficacité". L'architecte, spécialisé dans les bâtiments sanitaires et sociaux, s'était entretenu avec les futurs résidents avant les plans et avait intégré leurs souhaits et idées dans la conception. Il en est résulté un bâtiment avec une enveloppe extérieure fortement isolée et une bonne répartition des surfaces, qui renonce aux grandes façades vitrées et assure ainsi de faibles coûts de chauffage. Les tâches et les résidents de l'établissement étaient au cœur de la planification de l'équipement technique du bâtiment. "Pour cela, un équipement bien pensé et facile à utiliser facilite la vie des résidents, explique le planificateur spécialisé Roland Goetz d'Altdorf, une des exigences du projet.

Fig. 3 : Roland Goetz, planificateur spécialisé, devant les collecteurs multivoies. Ils permettent d'utiliser le retour d'un circuit de chaleur haute température pour le départ d'un circuit basse température. Cela maximise l'étalement de la température et donc l'efficacité thermique.

Par exemple, les salles de bains accessibles peuvent être équipées de barres d'appui supplémentaires et tous les lavabos de la maison sont accessibles en fauteuil roulant. Même les caractéristiques qui ne sont pas directement visibles, comme les mitigeurs avec protection anti-brûlures installés partout, révèlent que l'on n'a pas économisé au mauvais bout, mais que la sécurité et la longévité ont été les priorités lors des investissements.

Chauffage et ventilation classiques dans les appartements

Pour chauffer les appartements, on utilise des radiateurs conventionnels montés sous les fenêtres et équipés de vannes thermostatiques. Dans les salles de bains des appartements, l'air vicié ou humide est aspiré. L'effet d'aspiration qui en résulte assure un apport constant d'air extérieur par le biais d'ouvertures d'air extérieur placées derrière les radiateurs, sous les fenêtres. En outre, toutes les fenêtres peuvent être ouvertes en cas de besoin.

Seules les zones et les pièces communes sont entièrement ventilées mécaniquement. Des appareils de ventilation avec récupération de chaleur (via un échangeur de chaleur à plaques) sont installés dans les armoires suspendues ou murales de la cuisine. Les appareils alimentent les zones de ventilation respectives via de courtes voies de canalisation, ce qui permet de minimiser les pertes de pression. De faibles vitesses de rotation des ventilateurs et un travail de menuiserie minutieux garantissent que la technique de ventilation est discrète, non seulement sur le plan visuel, mais aussi sur le plan acoustique.

La centrale de cogénération couvre les besoins de base en chaleur

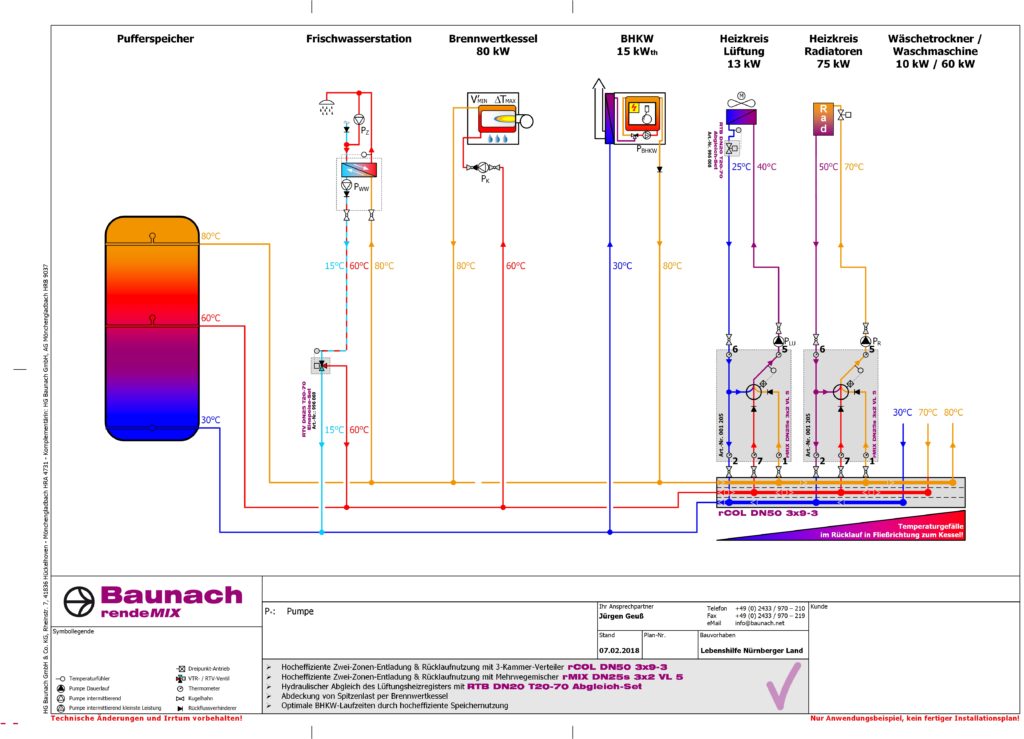

Le planificateur spécialisé Goetz a conçu non seulement les appareils de ventilation décentralisés cachés, mais aussi toute l'autre infrastructure technique. Pour la production de chaleur, il a choisi une petite centrale de cogénération au gaz naturel de Viessmann avec une puissance électrique de 6 kW et une puissance thermique de 15 kW. Elle est complétée par une chaudière à condensation de 80 kW pour les charges de pointe. Toutes deux transmettent la chaleur à un réservoir tampon de varmeco d'une capacité d'environ 3 m³ d'eau. "Tous les consommateurs de chaleur de la maison sont alimentés à partir de ce réservoir", explique Goetz. "La centrale de cogénération est suffisamment dimensionnée pour couvrir plus de la moitié des besoins totaux en chaleur, de sorte que les exigences de la loi sur le chauffage par énergies renouvelables sont respectées. D'autre part, la puissance est à nouveau suffisamment faible pour permettre un fonctionnement en charge de base - c'est-à-dire des durées de fonctionnement élevées avec peu de démarrages et d'arrêts, ce qui est rendu possible par l'utilisation de l'accumulateur", poursuit Goetz.

Le fonctionnement de la centrale de cogénération est contrôlé par la température. Si le capteur de la partie supérieure du réservoir signale une température inférieure à 65 °C, la commande de la centrale de cogénération met le moteur en marche. La température de l'eau dans la partie inférieure du réservoir, qui est pompée vers l'installation de cogénération pour être chauffée, n'a aucune importance pour son fonctionnement : une pompe de charge à vitesse variable garantit que l'installation de cogénération fonctionne toujours à un niveau constant. Si l'eau est froide, la pompe réduit le débit de manière à ce que le temps de séjour soit suffisant pour chauffer l'eau à plus de 80 °C. "Ce n'est que de cette manière qu'il est possible de mettre en œuvre un fonctionnement à condensation qui exploite pleinement la puissance de la centrale de cogénération. Il faut savoir que toutes les centrales de cogénération ne sont pas adaptées pour exploiter la chaleur des gaz d'échappement avec la technique de condensation", ajoute le planificateur, "mais l'installation mise en place permet de refroidir fortement les gaz d'échappement et, de plus, sa taille convient parfaitement à cet objet". Avec jusqu'à 75 kW, la plus grande partie de la puissance thermique est disponible pour les radiateurs des pièces situées à l'extérieur. Un autre circuit de chaleur répond aux besoins de chauffage des salles de bains médicalisées situées dans les zones centrales des étages avec une puissance maximale de 3,5 kW pour une température de départ/retour de 70/50 °C. Jusqu'à 13,4 kW à 40/25 °C sont disponibles pour les échangeurs de chaleur des installations de ventilation. Le sèche-linge industriel peut tirer 10 kW supplémentaires : le lave-linge industriel se passe lui aussi généralement d'énergie de chauffage électrique, car la technique du bâtiment met à sa disposition jusqu'à 16 l/min d'eau de pluie à une température de 60 °C. L'eau chaude potable n'est utilisée que pour le rinçage final du linge. Pour les températures de lavage plus élevées (linge à bouillir), le chauffage électrique de la machine à laver amène rapidement l'eau à température avec 18 kW.

Distributeur à trois chambres pour un étalement optimal de la température

Fig. 4 : La machine à laver industrielle (à l'avant) et le sèche-linge. Les deux fonctionnent avec la chaleur de l'unité de cogénération, sauf pour le programme de lavage à ébullition, où la machine à laver chauffe électriquement.

"Pour qu'il y ait le plus grand écart de température possible dans l'accumulateur de chaleur, des distributeurs à trois chambres assurent une optimisation thermique", explique Goetz. "Grâce à ces systèmes, il est possible d'utiliser la température de retour élevée d'un circuit de 50 °C par exemple pour le départ d'un système à basse température de 40 °C par exemple - dans ce projet, les installations de ventilation", explique-t-il. "Au total, cette optimisation hydraulique permet d'obtenir des températures de retour plus basses au niveau du ballon et d'augmenter ainsi le rendement global du système. " La mise à disposition d'eau chaude est également conçue pour des températures de retour minimales. L'eau chaude est fournie par des chauffe-eau instantanés varmeco, appelés chauffe-eau d'appoint. Ainsi, l'eau chaude n'est chauffée dans toute la maison qu'en cas de besoin, selon le principe de la circulation. "Cela minimise le risque de prolifération de légionelles et assure ainsi une hygiène maximale", souligne Goetz. Il s'agit d'une cascade de deux appareils à énergie optimisée qui fournit jusqu'à 5 m³/h d'eau à une température maximale de 75 °C au départ.

Fig. 5 : L'arrière du lave-linge dépasse dans la pièce voisine. C'est ici que le linge propre est retiré de la machine à laver et placé dans le sèche-linge.

La cascade puise également l'énergie thermique dans le réservoir varmeco, la chaleur étant fournie en fonction des besoins à l'aide d'une pompe à vitesse variable.

Faible température de retour pour la production d'eau chaude

Dans le cas d'un circuit optimisé sur le plan énergétique, les tâches de chauffage sont séparées : "La cascade de deux appareils contient un chauffe-eau d'appoint uniquement destiné à la production d'eau chaude sanitaire et un deuxième qui couvre les besoins de pointe et tempère l'eau de circulation". Grâce à une conduite séparée, ce système permet d'obtenir une faible température de retour ; dans ce cas, l'eau retourne idéalement à 35 °C vers le réservoir. En raison des charges thermiques indépendantes des conditions météorologiques dans le bâtiment, comme la machine à laver et le sèche-linge qui fonctionnent fréquemment, la centrale de cogénération est bien exploitée toute l'année. Elle fonctionne environ 6500 heures par an. En été, lorsque seule l'eau chaude pour la douche, la lessive et la vaisselle ou la chaleur pour la buanderie est nécessaire, elle fonctionne environ huit heures par jour. "Grâce au volume généreux de l'accumulateur de chaleur et au large étalement de la température, la centrale de cogénération fonctionne efficacement et avec une faible cadence", rapporte le planificateur. Environ 200 démarrages par an minimisent l'usure.

Fig. 6 : Les salles de bains accessibles font partie de l'équipement de base de tous les appartements de l'immeuble "Inklusiven Wohnwelten" à Altdorf.

Régulation centrale de la chaleur avec accès à distance

La gestion de la chaleur est assurée par la régulation centrale varmeco "VarCon 380 Pro", qui permet le paramétrage et l'affichage des données de fonctionnement sur l'appareil ou - via une connexion Internet sécurisée et protégée par un mot de passe - à distance. La régulation demande par exemple le fonctionnement de la chaudière lorsque la puissance de la centrale de cogénération ne suffit pas à couvrir les besoins en chaleur. La centrale de cogénération est donc toujours utilisée en priorité. La régulation gère également les circuits de chauffage et la production d'eau chaude, y compris toutes les pompes. Comme les entraînements des pompes sont réglables en vitesse, ils permettent un fonctionnement adapté aux besoins tout en économisant de l'énergie.

Fig. 7 : Le système de commande varmeco permet de donner la priorité aux sources de chaleur. Ainsi, la centrale de cogénération a la priorité sur la chaudière à condensation et fonctionne environ 6000 heures par an.

La centrale de cogénération couvre la moitié des besoins en électricité

Fig. 9 : Une centrale de cogénération Viessmann (à l'avant) et un accumulateur de chaleur varmeco de 3 m³ (au fond à gauche) alimentent les "Univers d'habitation inclusifs" en chaleur. L'installation est complétée par une chaudière à condensation de 80 kW pour les charges de pointe.

La bonne harmonie entre la mise à disposition de chaleur et la production d'électricité dans la petite installation de cogénération dépend en grande partie de la détermination précise de la taille. La charge de base en été et les besoins en chauffage pendant les saisons intermédiaires peuvent être couverts par la seule unité de cogénération, l'utilisation de la chaudière à condensation n'étant requise que les jours relativement froids. "La production simultanée d'électricité, qui représente environ 30 % de la puissance totale de la cogénération, convient parfaitement pour fournir de l'énergie électrique pour la cuisson, les réfrigérateurs et congélateurs, les systèmes de ventilation ou le chauffage d'appoint de la machine à laver. Ainsi, seul un dixième de l'électricité produite par l'unité de cogénération doit être injecté dans le réseau et 90 % sont immédiatement consommés dans la maison. Cela couvre à nouveau environ la moitié des besoins totaux en électricité", conclut Goetz.

Compte tenu de la faible rémunération de l'électricité produite par la centrale de cogénération par rapport au prix d'achat de l'électricité, la simultanéité de la production et de la consommation d'énergie électrique représente une économie supplémentaire. Elle est notamment possible grâce au fait que la mise à disposition et la consommation de chaleur sont découplées grâce au réservoir de 3 m³.