Les installations sportives ne doivent pas être le parent pauvre

Étude de cas d'une installation de chauffage assistée par cogénération Centre allemand de tennis de table

Étude de cas d'une installation de chauffage assistée par cogénération Centre allemand de tennis de table

Les différents composants de chauffage et les nouveaux composants de chauffage dans le bâtiment rénové ont été pris en compte. Centre allemand de tennis de table de Düsseldorf La mise en évidence du terme "innovant" n'est donc pas appropriée, car les composants ont dépassé le stade de l'innovation depuis quelques années : Les installations à condensation et de cogénération sont aujourd'hui à la pointe de la technique et le principe du mélangeur multivoies se répand de plus en plus. Ce qui rend l'installation dans le DTTZ digne d'être rapportée, c'est le lieu d'utilisation de l'approvisionnement en chaleur exemplaire, à savoir le centre sportif qui est normalement le parent pauvre en matière de technique de chauffage, l'intelligence de la combinaison d'appareils en termes de technique de connexion et son efficacité documentée.

Les pouvoirs publics ont délibérément investi dans un système TGA exemplaire, qui servira d'exemple pour des établissements similaires. Bien entendu, le paquet de rénovation ne pourra être exemplaire que s'il fait ses preuves. Mais les premiers résultats parlent déjà clairement en ce sens, comme le montrent les procès-verbaux de mesure révélateurs. Il en est question : l'une des pierres angulaires du vice-championnat du monde 2014 remporté à Tokyo par l'équipe allemande de tennis de table se trouve à Düsseldorf. Plus précisément dans le quartier de Grafenberg et plus précisément au Centre allemand de tennis de table DTTZ (photo 1), situé dans les bâtiments du club traditionnel Borussia Düsseldorf. Dans les vitrines du Borussia, on trouve un nombre incalculable de coupes pour les championnats allemands remportés. Les actifs du club font régulièrement partie de l'élite mondiale absolue, comme Steffen Fetzner et Jörg Rosskopf, qui se sont imposés en double lors des championnats du monde de 1989, ou le professionnel actuel Timo Boll. Ce dernier a réussi l'exploit de se hisser temporairement à la première place du classement mondial, même devant les puissants Chinois.

Image 1 : Centre allemand de tennis de table de Düsseldorf (DTTZ)

Unique en Allemagne

En 2006, la Fédération allemande de tennis de table (DTTB) avait transféré son centre de formation de talents de Heidelberg à Düsseldorf. Le site et les possibilités offertes par le Borussia, champion de tous les temps, offraient des structures plus efficaces pour la promotion des générations futures. Cela ne signifie rien d'autre que l'investissement de 5 millions d'euros dans le centre de formation fédéral (avec internat) suscite naturellement des attentes tant de la part de la DTTB que des financeurs du projet - la ville de Düsseldorf (50 %), le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (30 %) et l'État fédéral (20 %).

Le fait d'être actuellement numéro 2 derrière la Chine répond à ce genre d'exigences pour l'équipe nationale. Cependant, la durabilité d'une place de choix dépend en partie de l'utilisation continue et de l'utilité de l'installation, c'est-à-dire de son attractivité. Les parties prenantes étaient donc conscientes que des coûts ultérieurs seraient à leur charge. En 2006, lors de la remise du centre d'entraînement et de compétition à la DTTB, les planificateurs ont estimé les dépenses annuelles d'exploitation technique à 200 000 euros. L'une des raisons de ce poste relativement élevé réside dans l'imbrication de l'ancien et du nouveau. Le projet réalisé avec l'intégration du centre fédéral d'entraînement dans les locaux de l'association de Grafenberg devait, en ce qui concerne l'alimentation en énergie - ce qui est toutefois valable en général pour les rénovations - utiliser autant que possible les installations existantes. Il n'y avait pas plus de 5 millions d'euros disponibles pour les constructions et la technique.

Le nouveau et l'ancien s'imbriquent

Figure 2 : partie du système de ventilation

Le complexe de construction date de 1994 et a été construit par un entrepreneur général néerlandais. Celui-ci avait fait venir son sous-traitant en technique de chauffage - gaz atmosphérique - des Pays-Bas. Mais l'entreprise générale et le constructeur d'installations se sont tous deux retirés après la construction. Depuis de nombreuses années, c'est donc l'entreprise Florack GmbH de Düsseldorf qui s'occupe de la technique du bâtiment. Cela a donné beaucoup de travail. Des défauts sont apparus assez rapidement sur l'ancienne installation, à commencer par la régulation, mais aussi des défauts dans le chauffage monotube, par exemple au niveau des vannes. Il y en avait beaucoup dans les chaînes : 240. Les réparations et les rénovations partielles ont rempli le carnet de commandes. Un jour, un système de ventilation a été installé dans le grand hall, de sorte que la chaudière ne parvenait plus à maintenir une température confortable dans les bâtiments, même si elle fonctionnait 24 heures sur 24. Les 120 kW supplémentaires chargés pour la ventilation dépassaient sa réserve de puissance. Dans un premier temps, il n'a pas eu d'autre choix que d'être en pénurie.

Photo 3 : La technique de ventilation n'a été dotée d'un niveau de déshumidification que plus tard. Avant cette mesure, les jours défavorables, les professionnels jouaient littéralement enveloppés d'un voile d'humidité. Sur la photo à droite, Danilo Enz, collaborateur du DTTZ et technicien du bâtiment, en arrière-plan à côté de Peter Weber, Thilo Braun, conseiller en cogénération de la société Vaillant.

La popularité croissante du tennis de table, due aux succès de l'équipe nationale et du club Borussia Düsseldorf, a mis en évidence ce défaut : des vapeurs humides et humides dans les salles au lieu de conditions d'air ambiant orientées vers le coup droit. Orienté vers le coup droit, cela signifie que ce sport avec celluloïd est généralement connu pour sa vulnérabilité au vent et à la traction. La balle, légère comme une plume, ne pèse que 2,7 grammes, si bien que le moindre souffle latéral la fait dévier de la direction souhaitée. Ce qui est moins connu, en revanche, c'est l'influence considérable de l'humidité de l'air sur la trajectoire. Les professionnels jouent avec le topspin. Cette technique de frappe particulière met la balle en rotation, ce qui rend sa direction difficilement prévisible après avoir rebondi sur la plaque.

Peu de topspin en cas d'humidité

Plus le frottement entre la balle et la raquette est élevé, plus la rotation est importante. L'humidité, en revanche, affaiblit le résultat. Elle recouvre littéralement le revêtement à picots de l'engin de jeu d'un film lubrifiant. La balle n'obtient pas d'effet, elle devient calculable pour l'adversaire. L'ancienne installation était construite de cette manière : Les panneaux rayonnants de plafond (voir image 1) fonctionnaient en principe en combinaison avec un pourcentage élevé d'air extérieur. L'air entrant, non humidifié, circulait sous le plafond et arrivait jusqu'aux registres, qui les chauffaient et les poussaient vers le bas. Cela augmentait l'humidité relative de l'air dans la salle, surtout les jours humides et pluvieux. Lors des matchs de la Bundesliga ou de l'équipe nationale avec un millier de spectateurs ou plus, celle-ci oscillait déjà autour de la valeur limite admissible. "Autorisé" ne se réfère pas ici à des conditions de confort hygiéniques, "autorisé" se réfère à la balle en celluloïd et à la raquette. "Certains jours malheureux, nous jouions littéralement dans le brouillard", se souvient Jo Pörsch, directeur de l'association Borussia Düsseldorf e. V.. En 2009, l'installation de ventilation (photo 2) a donc été transformée en système de climatisation, l'air frais a été empêché de passer par les radiateurs au plafond - les plaques traversées par l'eau de chauffage ont toutefois été conservées - et il a été dirigé à la place vers un niveau de déshumidification correct (photo 3), l'une des premières mesures d'adaptation. Cette amélioration a permis de garantir à nouveau un fonctionnement raisonnable des jeux.

Centrale de cogénération économique

Photo 4 : La production de chaleur (et d'électricité) dans le DTTZ rénové est assurée par une centrale de cogénération Vaillant de 4,7 kW électrique et 12,5 kW thermique ainsi que par une chaudière à gaz à condensation "Ecocraft". A droite, le constructeur d'installations Peter Weber de l'entreprise Florack GmbH, Düsseldorf, qui a construit l'installation ; au milieu, le conseiller en énergie Martin Halbrügge du bureau Ecoteam, Halver. Tout à gauche, le développeur de rendeMIX Hans-Georg Baunach.

Avec cette extension et d'autres, le temps de la chaudière à gaz atmosphérique était bien sûr définitivement révolu. Comme on l'a vu, celle-ci ne pouvait de toute façon plus alimenter l'immeuble qu'avec une température de départ maximale de 40 °C pendant la période de chauffage. En 2013, on a donc entrepris de rénover complètement l'installation technique : entre autres avec une chaudière gaz à condensation qui, sur le conseil de l'Office de l'environnement de la ville de Düsseldorf, est accompagnée d'une petite centrale de cogénération. Pourquoi l'Office de l'environnement ? Parce que, dans le contexte du débat sur le climat, les autorités de la capitale du Land proposent aux clubs sportifs des conseils en matière d'installations à haute efficacité énergétique. L'efficacité énergétique n'est pas forcément une priorité dans de nombreux immeubles appartenant à des clubs. Certes, chaque direction de club observe avec méfiance l'évolution des coûts énergétiques et d'exploitation, mais ceux-ci font rarement partie des thèmes prioritaires du travail, compte tenu des intérêts hétérogènes des membres. Les membres veulent en premier lieu un approvisionnement en chaleur qui fonctionne, et non un approvisionnement économique. Les pouvoirs publics, en tant qu'instance de financement ou de subventionnement, considèrent quant à eux l'électricité et le chauffage comme un facteur de coûts. A propos du facteur coût : pourquoi les autorités se sont-elles engagées en faveur d'une petite centrale de cogénération malgré une trésorerie municipale notoirement faible ? "Les installations sportives sont d'intérêt public. Lorsqu'il s'agit d'investissements, les pouvoirs publics participent donc à hauteur d'un certain pourcentage. Cela vaut pour toutes les installations sportives de district. Si les exigences écologiques sont prises en compte, la ville est également prête à assumer une subvention un peu plus élevée. C'est ce qui s'est passé dans ce cas", explique Martin Halbrügge, conseiller en énergie semi-officiel. Son bureau d'ingénieurs IAS Halbrügge a confié à l'Office de l'environnement l'encadrement énergétique du DTTZ, avec l'élaboration d'un plan directeur - d'où le qualificatif de "semi-officiel".

Décisif : l'analyse des profils de charge

Photo 5 : le local technique exigu exigeait une installation compacte

Pour être précis, il ne s'agit pas seulement d'un intérêt public, mais d'un bâtiment public. Le nouveau bâtiment qui a été ajouté en 2005/2006 lors de la construction du centre allemand de tennis de table sur le terrain du Borussia est municipal. Et les artistes du ballon rond ont construit leur propre bâtiment en briques en 1994, également en grande partie avec des fonds de l'État fédéral, du Land et de la ville, parce qu'à l'époque déjà, les installations d'entraînement avaient une importance qui dépassait le cadre du club. "Notre travail de base", décrit l'ingénieur spécialisé, "consistait tout d'abord en une analyse de la consommation. La centrale de cogénération s'est formellement imposée lorsque les besoins thermiques et électriques sont devenus visibles. Thermique : rien que dans les 16 chambres de l'hôtel, l'eau de la douche coule deux à trois fois par jour, à savoir après chaque entraînement, et ce plus de 300 jours par an. Lorsqu'il n'y a pas de formation, les exposants et les visiteurs des nombreux salons de Düsseldorf séjournent volontiers dans l'hôtel-internat. Les besoins en électricité pour l'éclairage, les pompes, les appareils, existent de toute façon toute l'année". Martin Halbrügge a enregistré les profils de charge et a calculé que l'installation d'une unité de cogénération permettrait de réaliser d'énormes économies, car le complexe consommerait ou pourrait consommer lui-même l'électricité qu'il produit pendant 8 000 heures ou plus par an. Le groupe choisi, "Ecopower" de Vaillant (photo 4), d'une puissance de 12,5 kW thermiques (4,7 kW électriques), paraît modeste par rapport à la demande totale de 280 kW thermiques, mais ces 280 kW tiennent compte du cas le plus défavorable en hiver, avec des salles d'entraînement remplies, l'occupation de l'hôtel, la compétition (tribune des spectateurs) et d'autres additifs. Dans un centre sportif avec hôtel, les besoins en chaleur sont soumis à des variations considérables.

Pas de pertes dues à la nouvelle loi sur les énergies renouvelables

On notera au passage qu'en raison des 4,7 kW électriques, les nouvelles dispositions relatives au paiement de l'EEG ne grignotent pas la rentabilité de l'"Ecopower". Certes, la nouvelle cogénération (mise en service après le 1er août 2014) doit désormais elle aussi contribuer financièrement au développement des "énergies renouvelables", mais la suppression de l'ancienne exonération de l'EEG-bolus ne concerne que les machines de plus de 10 kW électriques. "Et avec le contrat de maintenance, l'exploitant est du côté de la sécurité. Bien qu'il n'ait pas à se soucier de la fiabilité du groupe électrogène. Nous travaillons depuis des années avec Remscheid, tant pour la cogénération que pour la production de chaleur au gaz, et nous n'avons jamais rencontré de problèmes notables", explique Peter Weber, directeur de Florack GmbH, pour expliquer pourquoi il a conseillé à son client de combiner l'"Ecopower" avec la chaudière à condensation "Ecocraft". Peter Weber a bénéficié de l'aide de Thilo Braun, ingénieur diplômé et ingénieur commercial pour les énergies renouvelables chez l'un des leaders mondiaux des techniques de chauffage et d'énergie (chiffre d'affaires 2013 du groupe Vaillant : 2,381 milliards d'euros, 12 000 employés) pour la conception de la technique énergétique Vaillant. La compétence de Florack GmbH en matière de cogénération se présentait au client DTTZ sous la forme d'une quasi-licence, délivrée par Vaillant. Le fabricant est préoccupé par le risque que sa réputation de leader soit entachée par une mauvaise exécution. Le dommage pourrait se répercuter sur l'ensemble de la marque. C'est pourquoi seuls les clients de Vaillant ayant suivi une formation intensive à l'usine reçoivent la technique de cogénération, les pièces de maintenance et de rechange ainsi que la promesse de garantie.

Le principe de mélange à plusieurs voies comme solution

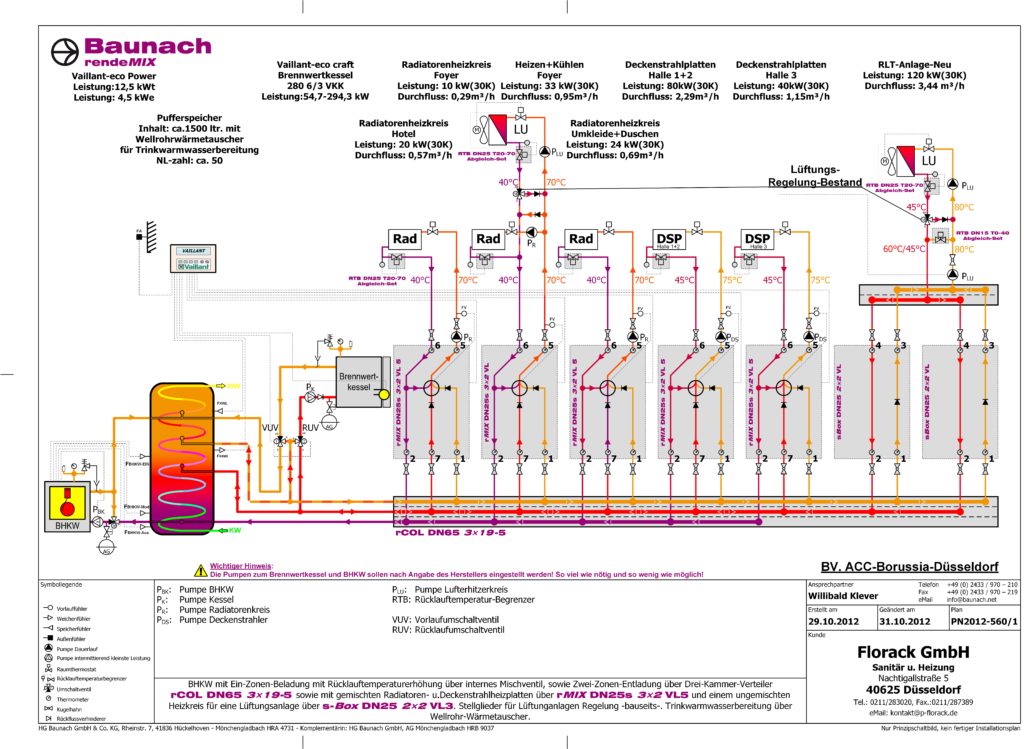

Figure 6 : Installation de mélangeurs pour cinq circuits de chauffage plus un circuit haute température non régulé (ventilation, à droite). Les circuits de chauffage régulés par "rendeMIX" desservent entre autres les panneaux rayonnants de plafond (grand hall) et les systèmes de radiateurs (hôtel, petit hall, vestiaires). Pour plus de détails, voir également le paragraphe "Evaluation des enregistrements de température".

La centrale de cogénération et la chaudière sont accompagnées d'un réservoir tampon suffisamment dimensionné pour optimiser l'efficacité. Par ailleurs, la transformation prévoyait de rénover la distribution de chaleur, en partie délabrée. Comme nous l'avons déjà dit plus haut, certains mélangeurs et vannes ne fonctionnaient plus et les pompes entraient dans la catégorie "énergivores". Toutefois, le centre technique était déjà trop grand (photo 5). Le terrain ne permettait pas d'ajouter une extension supplémentaire. Les participants ont donc dû recourir à une installation compacte avec un volume de stockage modéré de 1 500 l pour l'ensemble du terrain de sport et de l'hôtel et réaliser quelques particularités techniques afin de ne pas devoir faire de grandes concessions en matière de rentabilité. L'intégration du mélangeur multivoies "rendeMIX", par exemple, s'est littéralement imposée. Ce n'est que grâce à ce développement judicieux (figure 6) qu'il est en principe possible de se contenter d'un réservoir relativement petit : l'armature de régulation assure une stratification nettement plus stable et un chargement et un déchargement ménageant l'énergie. Au final, le circuit aboutit à un tampon qui, en raison de son chargement et de son déchargement à deux zones, offre presque le double de capacité par rapport à un chargement et à un déchargement à une zone habituelle, pour un contenu identique.

Le chaud reste chaud plus longtemps

De plus, en cas de besoin, le mélangeur ne renvoie pas l'eau chaude de retour dans le réservoir, mais directement dans les circuits de chauffage auxquels cette température de départ provenant des panneaux rayonnants de plafond, par exemple, se situe quelque part entre 45 et 50° C. Ce niveau suffit amplement comme départ pour certains circuits à basse température. "Nous combinons ici deux techniques, la décharge à deux zones, dans laquelle nous prenons d'abord l'eau chaude du milieu et la refroidissons avant d'accéder à la précieuse eau chaude de la zone tampon supérieure, si cela suffit pour certains consommateurs, et l'utilisation du retour. En d'autres termes, les branches du circuit à haute température mettent leur retour à la disposition des raccords du milieu en tant que départ" (image 8), explique Hans-Georg Baunach, concepteur du "rendeMIX", pour illustrer le schéma d'économie. La prophylaxie de la légionellose et l'hygiène de l'approvisionnement en eau potable étaient bien entendu également à l'ordre du jour de la rénovation et de la modernisation. Les planificateurs ont eu du mal à répondre à la question de la couverture des pics de demande. Un centre d'entraînement plus un hôtel n'entre pas dans les règles de dimensionnement habituelles des accumulateurs. Le constructeur d'installations Florack et le bureau Halbrügge ont donc commencé par installer des compteurs d'eau chaude pour analyser la consommation. Sur recommandation de Vaillant, ils ont installé le système "Zeeh" de l'entreprise Joachim Zeeh de Bockau/Erzgebirge en Saxe après avoir analysé les résultats de mesure en raison de sa grande flexibilité. Le fournisseur de cogénération de Remscheid travaille depuis un certain temps avec le Saxon.

Chauffe-eau à turbocompresseur

Figure 7 : Le circuit de la chaudière passe par deux vannes d'inversion (avec des servomoteurs de couleur orange). En mode chauffage commandé par les conditions climatiques (avec priorité à l'eau chaude), le mélangeur multivoies prélève de l'eau grise dans le tampon 40 par le bas (figure 8), l'achemine vers la chaudière et la renvoie vers le raccord central via la position correspondante de la vanne. En mode prioritaire, les deux vannes commutent, c'est-à-dire que la vanne mélangeuse tire du milieu et réalimente le haut.

Figure 8 : Raccords de tampon avec actuellement 65 °C en haut, avec 44 °C au raccord du milieu et 40 °C au raccord du bas.

En principe, il s'agit d'un ballon tampon de chauffage avec production d'eau chaude intégrée en mode continu (image 9). En haut, dans la zone chaude de l'accumulateur, un tube en acier ondulé (donc avec une grande surface) est suspendu coaxialement dans un tube enveloppe. Cette unité constitue ainsi un échangeur de chaleur à contre-courant : l'eau froide circule dans le tube ondulé en acier inoxydable vers le haut et l'eau de chauffage descend de l'endroit le plus chaud de l'accumulateur pour se stocker, refroidie (environ 15 °C), au point le plus bas. Cela se fait principalement sans énergie électrique. Ce n'est qu'aux pics de soutirage ou lorsque la température de l'accumulateur est faible qu'une pompe de charge se met automatiquement en marche - en fonction de la différence de température et de la vitesse d'écoulement - en modulant et en augmentant le débit ("turbocompresseur") afin de porter rapidement le serpentin, d'une contenance d'environ 40 l, à la température voulue. Faute d'un temps de séjour suffisant et en raison des températures élevées, les légionelles ne se développent pas dans ce milieu.

Figure 9 : Système de charge de l'accumulateur "Zeeh". Lorsque la température de l'eau sanitaire baisse, la pompe de charge se met en marche et, à la manière d'un système de turbocompression, dirige l'eau de stockage supplémentaire à travers l'échangeur de chaleur tubulaire.

Il va de soi qu'une désinfection par circulation des conduites de raccordement doit tout de même être assurée. Un petit échangeur de chaleur supplémentaire à haute température dans le réservoir, sous la forme d'une lance de circulation intégrée dans le tube ondulé, permet d'économiser de l'énergie de chauffage. De cette manière, l'ensemble du système doit être exempt de germes. Les autorités sanitaires s'en assurent régulièrement, et pas seulement en vertu du nouveau décret sur l'eau potable. Les bâtiments publics, les installations sportives, les piscines, les écoles et les jardins d'enfants ont toujours fait l'objet de contrôles périodiques. Pour ce qui est de la technique, il faut encore préciser que le retour de la circulation débouche à près de 60 °C dans la zone chaude du tampon et stabilise ainsi la stratification.

Pourquoi la centrale de cogénération s'inscrit dans le schéma

Le bloc "Ecopower" de Vaillant produit 70 °C. Ils tempèrent l'eau chaude de manière tout à fait souveraine. L'installation de ventilation veut également des températures élevées, car des échangeurs relativement petits doivent amener 30 000 m³ d'air frais par heure à la température ambiante par une température pouvant descendre jusqu'à moins 10 °C. L'élément décisif est la déshumidification afin d'éviter la formation de brouillard dans le hall. Le dispositif refroidit d'abord l'air pour le déshydrater, mais doit ensuite élever l'air froid au niveau de l'air d'alimentation en peu de temps, avec une surface d'échange réduite et une température relativement élevée. Ces pics de température sont fournis "automatiquement" par la centrale de cogénération, en raison du système. De toute façon, les fabricants de chaudières exigent en général une limitation de l'étalement maximal, et la centrale de cogénération répond à cette exigence.

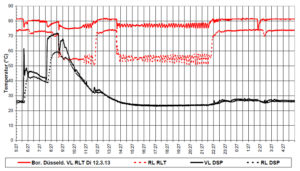

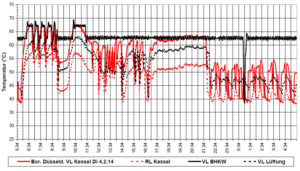

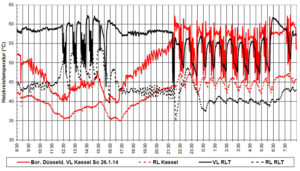

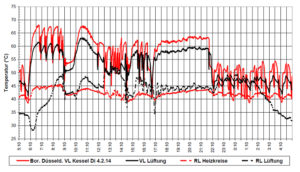

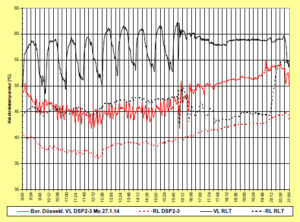

Le bloc "Ecopower" de Vaillant produit 70 °C. Ils tempèrent l'eau chaude de manière tout à fait souveraine. L'installation de ventilation veut également des températures élevées, car des échangeurs relativement petits doivent amener 30 000 m³ d'air frais par heure à la température ambiante par une température pouvant descendre jusqu'à moins 10 °C. L'élément décisif est la déshumidification afin d'éviter la formation de brouillard dans le hall. Le dispositif refroidit d'abord l'air pour le déshydrater, mais doit ensuite élever l'air froid au niveau de l'air d'alimentation en peu de temps, avec une surface d'échange réduite et une température relativement élevée. Ces pics de température sont fournis "automatiquement" par la centrale de cogénération, en raison du système. De toute façon, les fabricants de chaudières exigent en général une limitation de l'étalement maximal, et la centrale de cogénération répond à cette exigence.  En effet, tant que l'installation peut fonctionner dans une plage de température inférieure à 50 °C pour couvrir la charge de chauffage en fonction des conditions climatiques, la centrale de cogénération s'efforcera de charger le tampon en haut avec la température de pointe nécessaire pour permettre à la chaudière de fournir le niveau de basse température en économisant de l'énergie. Ce sont les messages de température des vannes de commutation qui déterminent si la chaudière à condensation ou la centrale de cogénération fonctionne. VUV signifie "vanne de commutation de départ" et RUV "vanne de commutation de retour". Les diagrammes présentent quelques états de température et de fonctionnement. Avant la rénovation (diagramme du haut), la chaudière (en rouge) fournissait 24 heures de haute température pour les panneaux rayonnants du plafond et la ventilation, il manquait une commande de la température de départ en fonction des besoins.

En effet, tant que l'installation peut fonctionner dans une plage de température inférieure à 50 °C pour couvrir la charge de chauffage en fonction des conditions climatiques, la centrale de cogénération s'efforcera de charger le tampon en haut avec la température de pointe nécessaire pour permettre à la chaudière de fournir le niveau de basse température en économisant de l'énergie. Ce sont les messages de température des vannes de commutation qui déterminent si la chaudière à condensation ou la centrale de cogénération fonctionne. VUV signifie "vanne de commutation de départ" et RUV "vanne de commutation de retour". Les diagrammes présentent quelques états de température et de fonctionnement. Avant la rénovation (diagramme du haut), la chaudière (en rouge) fournissait 24 heures de haute température pour les panneaux rayonnants du plafond et la ventilation, il manquait une commande de la température de départ en fonction des besoins. Dans le deuxième diagramme en partant du haut, après la rénovation, la chaudière à condensation couvre par contre la charge de base via le ballon. En ce dimanche doux du 26 janvier 2014, la chaudière ne monte en température que la nuit, en tenant compte du départ de la ventilation (troisième diagramme). Pendant la journée, sa température de départ oscillait entre 40 et 50 °C et la ventilation s'alimentait grâce au potentiel de l'accumulateur. Toutefois, lorsque la ventilation s'enclenche à 50 ou 60 kW, le stockage atteint rapidement ses limites. La chaudière doit alors prendre le relais. Le diagramme du bas montre l'évolution des températures après l'installation de la commande des températures de départ en fonction des besoins.

Dans le deuxième diagramme en partant du haut, après la rénovation, la chaudière à condensation couvre par contre la charge de base via le ballon. En ce dimanche doux du 26 janvier 2014, la chaudière ne monte en température que la nuit, en tenant compte du départ de la ventilation (troisième diagramme). Pendant la journée, sa température de départ oscillait entre 40 et 50 °C et la ventilation s'alimentait grâce au potentiel de l'accumulateur. Toutefois, lorsque la ventilation s'enclenche à 50 ou 60 kW, le stockage atteint rapidement ses limites. La chaudière doit alors prendre le relais. Le diagramme du bas montre l'évolution des températures après l'installation de la commande des températures de départ en fonction des besoins.

Analyse des enregistrements de température

Point de départ

Les données d'exploitation de l'installation de chauffage du DTTZ Borussia Düsseldorf (la figure 10 montre les besoins dans le complexe du DTTZ) ont été consignées avant et après la rénovation afin de pouvoir suivre le succès de la rénovation et de la modernisation. Les enregistrements suivants ont eu lieu : Mars 2013 ? Consommations d'eau après l'installation de compteurs d'eau dans les arrivées du réservoir d'eau chaude ? Températures des circuits de chauffage ? Température de la chaudière août 2013 ? Enregistrement du comportement de fonctionnement de la centrale de cogénération janvier-février 2014 ? Températures de fonctionnement de la chaudière à condensation et de la centrale de cogénération ? Températures de retour de tous les circuits de chauffage ainsi que de la ventilation séparément En outre, les compteurs ont été relevés régulièrement depuis la mise en service.

Évaluation de l'ancienne installation

Les enregistrements prouvent que le générateur de chaleur n'était plus régulé en fonction des besoins, mais qu'il fonctionnait 24 heures sur 24 à la température maximale de service via le thermostat de la chaudière. Les températures de départ des circuits de chauffage étaient adaptées en fonction des heures d'utilisation, mais les écarts étaient plutôt faibles. La ventilation était sous-alimentée. Les compteurs d'eau installés ont permis de déterminer les consommations d'eau chaude et d'obtenir des valeurs indicatives concernant la charge de choc. Les relevés des compteurs de gaz ont permis d'obtenir des informations sur la charge de chauffage nécessaire.

Figure 10 : Besoin dans le complexe DTTZ-Borussia

L'observation du comportement en service a permis d'améliorer rapidement les points suivants directement après la mise en service :

- Comportement de commutation de la centrale de cogénération

L'observation du comportement de la centrale de cogénération à l'allumage et à l'extinction a permis d'optimiser le positionnement des sondes correspondantes sur le tampon. La centrale de cogénération doit toujours produire de la chaleur en priorité et fonctionner le plus longtemps possible afin d'atteindre un taux de couverture élevé en électricité propre. Le positionnement des sondes permet d'influencer le comportement de commutation, il dépend de l'interaction entre la capacité du tampon et la consommation de chaleur des circuits de chauffage et de la production d'eau chaude.

Détail du principe du mélangeur

A droite, les deux mélangeurs se trouvent à environ un tiers dans l'échelle bleue, ce qui signifie qu'ils s'alimentent actuellement uniquement à partir de la chambre tampon centrale et de leur propre retour. Le mélangeur de gauche s'alimente à environ deux tiers de la chambre centrale et un tiers de la chambre supérieure. Chacun des mélangeurs Baunach prélève toujours de l'eau chaude dans le raccordement central sur une grande partie de la plage de réglage. Cela présente l'avantage énergétique que cette eau provient soit directement d'un retour des circuits à haute température, soit de la chambre centrale du tampon. Dans les deux cas, il s'agit d'eau mélangée, donc d'une utilité moindre en termes de stockage de chaleur. L'eau la plus utile pour le stockage de la chaleur est soit très chaude, soit très froide. Le prélèvement prioritaire d'eau mélangée augmente la capacité d'eau froide et la capacité d'eau chaude.

- Étalement de la température des circuits de chauffage et de ventilation

Les conditions hydrauliques spéciales dans le circuit de chauffage par ventilation ont d'abord entraîné des températures de retour élevées incontrôlées, ce qui a pu être corrigé par l'installation ultérieure de limiteurs de température de retour.

- Courbes de température après la première optimisation

Les enregistrements effectués près de six mois après la mise en service de l'installation modernisée montrent de manière impressionnante les améliorations techniques (voir aussi les photos de l'encadré 1) :

- Comportement du générateur de chaleur

Figure 11 : Le mélangeur multivoies "rendeMIX" rend cela possible : le retour CTA de 45 à 50° C suffit comme départ vers les panneaux rayonnants de plafond a ainsi un niveau de basse température qui garantit la condensation dans la chaudière à condensation. Sans le mélangeur Baunach, on gaspillerait les gains de condensation et la chaleur supplémentaire des gaz de combustion.

La centrale de cogénération fonctionne presque 24 heures sur 24. La chaudière à condensation ne se met en marche qu'en cas de besoin, lorsque les températures de départ nécessaires ne sont plus atteintes au niveau du distributeur. Grâce à la mémoire tampon, l'"Ecocraft" a suffisamment de temps pour se mettre en marche et elle réduit également sa puissance lorsque les températures de départ sont atteintes. Alors que la centrale de cogénération produit en principe la chaleur à un niveau de température élevé, la chaudière à condensation ne fonctionne qu'à la température de départ maximale requise à chaque fois, ce qui favorise l'utilisation de la condensation.

- Prise en charge de la charge de chauffage par la centrale de cogénération

Les courbes de température permettent de voir comment le tampon contribue à transférer la charge de chauffage sur la centrale de cogénération. Il est possible de satisfaire temporairement les besoins en température élevés des circuits de chauffage à partir du tampon et de solliciter ainsi le moins possible la chaudière à condensation.

- Utilisation de la chaleur des circuits de chauffage

Les niveaux de température, en particulier les températures de retour, permettent de voir quel potentiel est exploité par le mélangeur Baunach (image 11). Les températures de retour relativement élevées de la ventilation peuvent être utilisées dans les autres circuits de chauffage, notamment dans les panneaux rayonnants des plafonds des gymnases. De cette manière, l'énergie auxiliaire est réduite et la production de chaleur est moins sollicitée. Surtout, le refroidissement plus important du retour favorise l'utilisation de la condensation, et la stratification dans le tampon.

- Production d'eau chaude sans problème

Comme la production d'eau chaude se fait dans le tampon et que celui-ci est alimenté en permanence directement par la centrale de cogénération, la charge d'eau chaude n'est pas reconnaissable aux températures dans le tampon. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de sous-alimentation des points de puisage, même aux heures de pointe.

- Consommation de gaz, y compris la production d'électricité

L'analyse des consommations de gaz au compteur principal montre que la charge de chauffage, rapportée à 24 h par jour, n'a pas dépassé 90 kW. Si l'on se réfère à 15 heures par jour, la valeur passe à 140 kW. Ces valeurs sont inférieures à celles de l'ancienne installation, bien qu'elles incluent encore la consommation d'électricité. On reconnaît ici le gain d'efficacité de la modernisation. Le maintien d'une réserve se justifie par le fait que l'on ne peut pas partir du principe que tous les éléments de l'installation fonctionnent toujours ensemble de manière optimale et que, dans des cas extrêmes, il peut y avoir des charges plus élevées (par exemple, le chauffage du hall à partir d'un état froid).

- Fonctionnement des circuits de chauffage

Les enregistrements de température prouvent que l'on obtient des écarts relativement bons, mais le chauffage monotube impose des limites. Le niveau de température de retour de l'ensemble des circuits de chauffage est proche du point de rosée des gaz d'échappement ; la quantité de condensat réellement produite doit être enregistrée et évaluée dans une phase de test ultérieure. Il est également déjà envisagé d'installer des limiteurs de température de retour, comme dans les deux registres de chauffage à air, afin de réduire la puissance de la chaudière lorsque la température de retour dépasse une valeur limite.

Structure de base d'une rénovation

Exigences relatives à la construction et au fonctionnement d'une installation de chauffage efficace et sûre

Exigences relatives à la construction et au fonctionnement d'une installation de chauffage efficace et sûre

La raison la plus fréquente de la rénovation d'un chauffage est la panne de la chaudière ou d'autres éléments indispensables comme la régulation. Toutefois, l'évolution technique a redéfini l'ensemble des mesures à prendre en cas de rénovation du chauffage. Aujourd'hui, il s'agit de prendre en compte beaucoup plus de facteurs et d'harmoniser soigneusement les composants de l'installation. Ci-dessous, les points centraux à l'exemple de la rénovation du chauffage effectuée en 2013/2014 dans le TTZ du Borussia Düsseldorf.

1. concept technique

Nous sommes tenus d'utiliser l'énergie avec parcimonie et d'exploiter les possibilités de production d'énergie renouvelable et rationnelle. Avant de simplement remplacer une chaudière, il faut donc toujours se demander quelles sont les possibilités à cet égard dans le cadre d'une rénovation de chaudière à venir.

Utilisation de l'énergie solaire

- Production d'électricité propre par cogénération

- Installation d'une technique de production de chaleur à haut rendement

- Installation de pompes à haut rendement

- Choix de solutions hydrauliques particulièrement efficaces

- Choix de stratégies de régulation spécifiques

La rénovation de la centrale de chauffage du DTTZ présente des particularités sur presque tous les points, qui contribuent à rendre l'installation efficace et sûre. L'élaboration du concept devrait se baser, outre les documents de planification existants, sur des mesures complémentaires ou sur les expériences d'exploitation actuelles avec l'installation existante. Au lieu de prévoir des marges de sécurité, il convient d'évaluer le plus précisément possible les besoins réels. Cela vaut en particulier pour la charge de chauffage nécessaire, les besoins en eau chaude et le profil de charge de l'eau chaude. Les points suivants peuvent être déterminés avec des moyens simples :

Charge de chauffage

Les points de repère sont la puissance disponible de la chaudière, les besoins calculés en charge de chauffage et la charge momentanée de la chaudière (relevés de compteurs pour déterminer la charge de chauffage actuelle en fonction de la température extérieure).

Puissance des pompes de circulation

Les performances des pompes réglées doivent être documentées ici.

Programmes horaires pour les circuits de chauffage raccordés

Les programmes horaires réglés sur l'ancienne régulation devraient être documentés et comparés avec les heures d'utilisation réelles. Souvent, de longues périodes d'anticipation indiquent des problèmes d'approvisionnement.

Courbes de chauffe

Les courbes de chauffe réglées doivent également être documentées. Les circuits de chauffage non équilibrés sont souvent soumis à des courbes de chauffe excessives.

Quantités d'eau chaude

L'installation d'un compteur d'eau dans l'accès au réservoir permet de suivre et de déterminer concrètement les besoins en eau chaude. Cela facilite la conception de l'accumulateur et permet d'évaluer soigneusement le potentiel d'utilisation de l'énergie solaire. Les accumulateurs surdimensionnés ont un impact négatif sur la couverture solaire.

Profil de soutirage d'eau chaude

Le compteur permet également de déterminer le profil de soutirage si l'on relève plus souvent le compteur, notamment aux heures de pointe. La connaissance du profil de soutirage est essentielle pour la conception de l'échangeur de chaleur pour l'eau chaude. En tenant compte de tous les paramètres susmentionnés, le DTTZ a conçu le système hydraulique dans le schéma ci-contre, avec quelques particularités techniques.

2. solutions techniques

2.1 Couplage chaleur-électricité

À partir d'un besoin en électricité de plus de 20.000 kWh/a et d'un besoin en chaleur toute l'année, l'utilisation de la cogénération s'impose en règle générale. Un fonctionnement économique est garanti par une conception, une intégration hydraulique et une régulation professionnelles. Il faut veiller à ce que la centrale de cogénération atteigne des durées de fonctionnement aussi élevées que possible et que l'électricité produite soit en grande partie autoconsommée.

2.2 Chaudière à condensation

Alors que des écarts de 10 à 20 K sont courants pour les chaudières traditionnelles, les installations à condensation efficaces atteignent également 20 à 30 K, ce qui se heurte toutefois déjà aux limites des chaudières. Il faut viser des températures de distribution basses (si possible des chauffages de surface), une température de retour basse (étalement élevé) et un fonctionnement indépendant de l'air ambiant (préchauffage de l'air de combustion).

2.3 Réservoir tampon comme aiguillage hydraulique

Dans les bâtiments dotés de plusieurs circuits de chauffage, un découplage hydraulique de la production et de la distribution de chaleur est judicieux, car c'est la seule façon d'exploiter les différents éléments de manière optimale. Dans de nombreuses installations, on utilise des aiguillages hydrauliques pour le découplage. Mais ceux-ci ont l'inconvénient de détruire les stratifications de température et donc de dégrader l'efficacité des solutions économes en énergie comme la technique de condensation, la technique de pompe à chaleur ou la technique solaire.

2.4 Réservoir tampon comme réservoir combiné pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire

Comme la cogénération et la production d'eau chaude bénéficient toutes deux d'un stockage de chaleur, il est logique de répondre à ces exigences en utilisant un réservoir combiné dans un seul élément. Cela présente en outre l'avantage d'être peu encombrant. En référence à l'aspect précédent, l'accumulateur doit également faire office d'aiguillage hydraulique avec un effet de stratification de la température. L'accumulateur de la société Zeeh utilisé dans le DTTZ remplit ces exigences de manière exemplaire.

2.5 Conditions de fonctionnement du chauffage (programme horaire et niveau de température de départ)

Pour pouvoir effectuer des courbes de chauffe basses, il est nécessaire d'équilibrer hydrauliquement les différents circuits de chauffage, c'est-à-dire d'ajuster les débits à pleine charge à la charge de chauffage calculée. L'équilibrage hydraulique est une condition préalable pour obtenir des températures de fonctionnement minimales et un étalement maximal.

2.6 Distributeur technique à 3 conducteurs

En règle générale, il existe différents niveaux de température dans les réseaux de distribution ramifiés. Un exemple typique est la combinaison d'un chauffage par le sol, d'un chauffage par radiateurs et d'un chauffage par ventilation. Les températures de retour d'un circuit de chauffage par radiateurs peuvent très bien être utilisées comme départ d'un circuit de chauffage par le sol. De cette manière, il est possible de refroidir davantage et de réduire les quantités d'eau de circulation, et donc de rendre la production de chaleur plus efficace (rendement plus élevé de la production de chaleur à condensation, besoin d'énergie auxiliaire plus faible des pompes de circulation).

2.7 Utilisation de pompes à haut rendement

L'utilisation de pompes à haut rendement est certes obligatoire aujourd'hui, mais on ne tient pas encore systématiquement compte du fait qu'un passage à cette technique ne fonctionne sans problème et avec un plein effet que si les circuits de chauffage sont équilibrés hydrauliquement. Il ne s'agit pas seulement d'utiliser des pompes plus efficaces, mais aussi de réduire les débits volumétriques afin d'obtenir des écarts élevés.

2.8 Limitation de la température de retour

L'eau de retour doit être aussi froide que possible. L'utilisation d'un limiteur de température de retour permet de régler efficacement ce point.

3. optimisation de l'installation

Après la rénovation ou la modernisation d'une installation, il faut toujours prévoir une phase de réglage et de contrôle des résultats.

3.1 Régulation

Bien qu'une installation complexe puisse être calculée en théorie, elle nécessite tout de même une phase d'ajustement afin que les débits et les courbes de chauffage soient réglés sur les valeurs minimales nécessaires en fonction des besoins. Il est bon que la phase de réglage soit accompagnée d'enregistrements des courbes de température et que ces courbes soient soigneusement documentées, même pour des évaluations ultérieures. Il peut également être utile d'afficher les courbes dans la chaufferie pour que le personnel d'exploitation puisse les consulter.

3.2 Contrôle de la consommation

Le contrôle de la consommation permet de vérifier une nouvelle fois si le résultat souhaité a été atteint. Le contrôle de la consommation devrait au moins comprendre la détermination des valeurs annuelles, mais il est préférable d'avoir également des instantanés à l'aide des valeurs journalières, afin de pouvoir contrôler l'installation à tout moment, même à court terme.

4. composants de l'installation

4.1 Mélangeur Baunach

Le mélangeur Baunach a été développé pour un fonctionnement plus efficace des circuits de chauffage. Il met notamment l'eau chaude de retour des circuits haute température à la disposition des circuits basse température en tant que départ. L'avantage de cette technique est qu'elle permet de réduire les débits volumiques à faire circuler et d'augmenter les écarts de température pour une utilisation plus efficace de la condensation.

4.2 Technique de chargement et de déchargement du réservoir tampon

Ici aussi, on a eu recours à une technique spéciale de la société HG Baunach GmbH & Co. KG, qui permet un chargement et un déchargement plus efficaces du réservoir tampon. Pour réagir rapidement aux demandes de chaleur, l'aller et le retour sont commutés simultanément, ce qui améliore également l'interaction entre les deux générateurs de chaleur.

4.3 Production d'eau chaude sanitaire avec échangeur thermique à tubes ondulés

L'utilisation de ballons tampons avec échangeur thermique à tubes ondulés est tout à fait courante dans les petites plages de puissance, mais en fait inhabituelle pour les exigences existantes ici. Mais comme ce principe de production d'eau chaude est réputé très solide et peu fragile, le fabricant a conçu le réservoir spécialement pour les exigences spécifiques du Borussia Düsseldorf. L'avantage de cette solution est que l'on peut se passer de stations d'eau fraîche techniquement complexes tout en ayant une production d'eau chaude extrêmement hygiénique. Grâce à une particularité technique du réservoir, il est possible de réaliser des débits d'eau chaude plus élevés en cas de besoin. Cela est particulièrement intéressant pour les clubs sportifs qui doivent très souvent faire face à des pics de consommation de courte durée.

4.4 Combinaison d'une centrale de cogénération et d'une chaudière à condensation

L'intégration hydraulique d'une centrale de cogénération, dans le DTTZ le type "Ecopower" de Vaillant, fait partie des grands défis d'une installation d'autoproduction d'électricité. L'association peut s'affranchir de l'achat d'électricité publique grâce à l'autoproduction d'électricité dans la mesure où elle parvient à obtenir une contribution de couverture élevée. Pour obtenir une marge bénéficiaire élevée, il faut que la centrale de cogénération fonctionne le plus longtemps possible et que la chaleur produite soit utilisée de manière judicieuse. Le bénéfice économique dépend de manière décisive de l'intégration hydraulique, du dimensionnement du réservoir tampon et du positionnement correct des sondes de température qui s'allument et s'éteignent. Les premiers bilans depuis la mise en service en août sont très prometteurs, la centrale de cogénération produit en tout et pour tout plus d'électricité que le DTTZ n'en a besoin, seuls quelques kilowattheures d'électricité doivent être achetés pour couvrir les pics de charge.

Martin Halbrügge, Ecoteam

www.ecoteam-nrw.de

Ingénieur diplômé Bernd Genath est journaliste indépendant, Düsseldorf.