ポンプ回転数、流量温度

より少ない労力でバッファータンクを効率化

木質・ペレットボイラーやCHPユニットなどの再生熱発生装置には、一定の戻り温度でしか運転できないものがあります。そのために、熱源流の一部をその戻り流に送り込むリターンフローアップ(RLA)が使用される。ポンプの回転数が不必要に高く選択されることが非常に多く、バッファーストレージのロードの効率が低下します。

木質・ペレットボイラーやCHPユニットなどの再生熱発生装置には、一定の戻り温度でしか運転できないものがあります。そのために、熱源流の一部をその戻り流に送り込むリターンフローアップ(RLA)が使用される。ポンプの回転数が不必要に高く選択されることが非常に多く、バッファーストレージのロードの効率が低下します。

フロー温度が決め手

例えば、1 m³のバッファシリンダーを30℃から75℃まで加熱した場合、最大52.5 kWhの熱を吸収できる!従って、35kWのボイラーでは、90℃の流水温度で最大2時間の運転が可能だが、75℃では1.5時間しか運転できない。

熱量=7/6×バッファ体積×ΔT

熱量 = 7/6 × 1 m³ × (75-30)K = 52.5 kWh

熱量 = 7/6 × 1 m³ × (90-30)K = 70.0 kWh

決定的なボリュームの流れ

では、RLAを使用した熱発生器の流路温度を上げるにはどうすればよいのでしょうか?それは単純に流量を減らすことである!出力35kWの熱発生器に1m³/hの流量を流すと、その流量温度は戻り温度より30K高くなりますが、2m³/hでは15Kしか高くなりません。指定された戻り温度が60℃の場合、2 m³/hの流量では75℃、1 m³/hでは90℃になります。さらに、流量を半分にすることで、必要なポンプ電力の7/8、つまり87.5%を節約できます。

デルタT=6/7×容量:体積流量

デルタT = 6/7 × 35 kW : 1 m³/h = 30 K

デルタT = 6/7 × 35 kW : 2 m³/h = 15 K

結局のところ、レイヤリングが重要なのだ

しかし、それだけではありません。バッファーが全量の熱を吸収できるようにするため、バッファーが含む30℃の冷水は、熱発生装置からの温水と混ぜてはいけません。バッファーの底が60℃に達するまでしか、ローディングができないからだ。この後、戻り温度を60℃に調節することはできなくなるため、熱発生器のスイッチを切る必要があります。バッファーシリンダーを通過する体積流量は、バッファーシリンダー内の温水と冷水の混合に関与しており、これが大きいほど、温水と冷水の乱流と混合が大きくなる。したがって、体積流量に注目する価値がある。

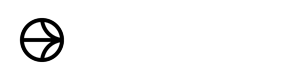

図1a

図1aは、半分以下しかないバッファー・シリンダーを示し、35kWの熱量を持つボイラーによって負荷がかけられている。水は下部バッファ接続部から30℃の温度で出てくる。ボイラーの戻り温度を60℃に保つ還流ブースター(RLA)は、ポンプを通して1 m³/hの流量を供給する。従ってデルタTは30Kで、流量温度は90℃です。従って、RLAは30℃と90℃の水をそれぞれ0.5 m³/hずつ等分に還流に混合します。その結果、バッファータンクを流れる水の流量も0.5 m³/hとなる。

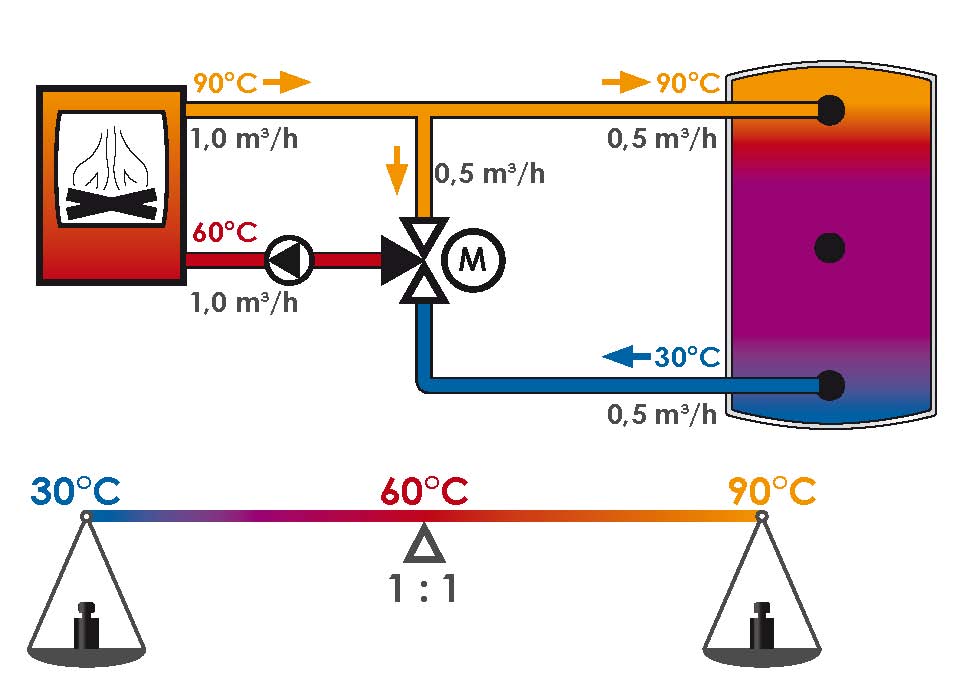

図1b

図1bでは、RLAポンプは2倍の流量2 m³/hに設定されている。これは、熱発生器でのデルタTが15 Kで、流量温度が75℃であることを意味する。ここで、戻り流で所望の60℃を達成するためには、75℃の2つの部分(1.33 m³/h)を30℃の1つの部分(0.67 m³/h)と混合する必要があります。従って、バッファシリンダーを通過する水流量は0.67 m³/hとなり、これも33%のプラスとなる。しかし、このプラスは成層にとっては大きなマイナスである!なぜなら、水の処理量が33%増えるということは、流速が33%増えるということでもあり、その結果、運動エネルギーが78%増えることになるからだ:なぜなら、33%速く走る者は、78%長い制動距離を持つことになるからだ。

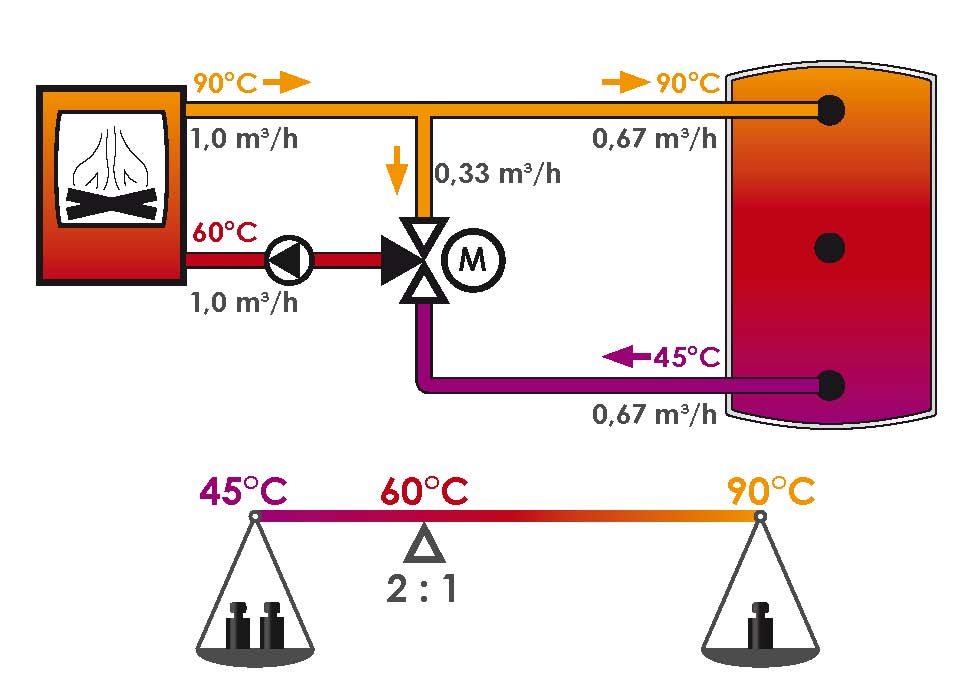

図2a

図2aは、バッファシリンダーが半分以上満たされている状態を示している。還流ブースター(RLA)はボイラー還流温度を60℃に保ち、ポンプは1 m³/hの流量でこれを通過する。したがって、デルタTは依然として30 Kであり、流量温度は90℃である。デルタTは30Kで、流量温度は90℃である。35 kWのボイラーは、下側のバッファ接続部から45℃の水を引き込む。RLAは、45℃の水2部(0.67 m³/h)と90℃の水1部(0.33 m³/h)を還流で混合する。その結果、バッファータンクの水流量は0.67 m³/hとなります。

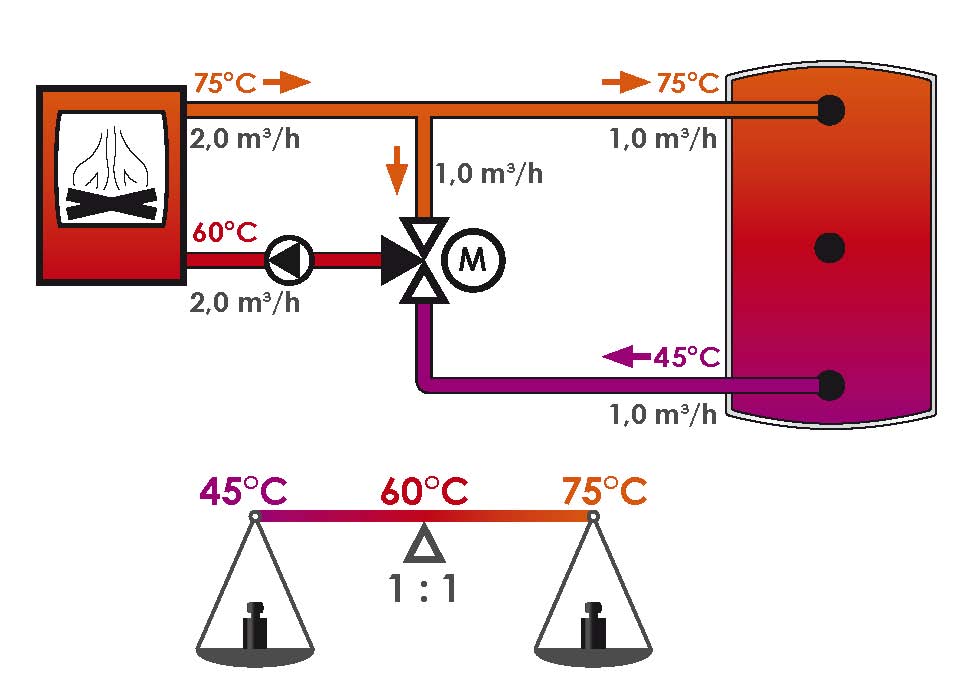

図2b

図2bでは、RLAポンプを再び2倍の流量2 m³/hに設定した。したがって、デルタTは15 Kであり、流量温度は75℃である。ここで、戻り流で所望の60℃を得るためには、75℃を45℃と等量ずつ(それぞれ1.0 m³/h)混合しなければならない。バッファーシリンダーを流れる水の流量は1.0 m³/hとなり、これはプラス50%に相当します。しかし、50%速く運転すると、制動距離は125%長くなります。

すべてが一目でわかる

要約はまったく明確だ:

| 低速 | 高速 | |

|---|---|---|

| 熱量 | 大きい | 小さい |

| 熱利用 | 高い (+) | 低い |

| 消費電力 | 小さい (+) | たくさん |

すべてが、熱発生器を通過する体積流量を可能な限り小さくすることを支持している。では、実際にどの程度まで体積流量を小さくできるのだろうか?熱発生器の最大許容流路温度を超えるほど小さくはできない!言い換えれば、可能な限り小さく、しかし必要な限り大きくということである。このことは、システムの試運転の際に、熱発電機を最大出力に設定し、ポンプ回転数を調整して可能な限り高い流量温度に到達させ、トラブルのない運転を確保することで試すのが最適です。